雁默:福建舰的最新进展,标志着“台湾牌”易手

【文/观察者网专栏作者 雁默】

事情变化越大,保持不变的可能性就越大。——法国谚语

事情变化越大,保持不变的可能性就越大。——法国谚语

福建舰成功实现电磁弹射与回收训练,从任何角度看,都是二战后的标志性历史事件,西太平洋局势的骤变,也可视为中国终结百年耻辱的里程碑。

台湾一些媒体人,酸93阅兵被人视为当年“北洋舰队”的外强中干,因缺乏实战经验,一打就垮。福建舰这次的训练,也算是93阅兵的实证演示。“一打就垮”这种酸言酸语,连反华的美媒都不敢说。

这起事件,受到国际广泛关注的一篇报导来自于“战区”(TWZ),标题是“中国航母能力取得惊人的跃进”(China’s Aircraft Carrier Capability Just Made A Stunning Leap Forward)。该报导的网民留言很踊跃,有褒有贬,轻蔑的说法多集中于酸中国缺乏实战经验,然后是“偷窃”、“抄袭”的批评,以及对记者采用“Stunning”这个形容词感到不满。

大致而言,美国军迷多认为,尽管福建舰展现了超越美国的技术水平,但中国海军实力距离美国还很远。不过,还不至于贬到“一打就垮”,毕竟,你有我没有,是一个简单深刻的事实,不是任何形容词能否定的。台湾媒体人拿1450的说法抬杠壮胆,只说明了他们的亲美意识形态覆盖智商而已。

是不是“一打就垮”,不服气的人可以试试,问题是你敢不敢试。二战后,按美军一贯唯我独尊的心态,在真正的强敌面前,既不能窝囊,又不能生气,只能选择生窝囊气,而这可能会显现在即将公布的国防战略(NDS)上。

在福建舰“惊人跃进”的训练曝光后,右翼日媒产经新闻随即于9月23日刊出一则专访,根据美国防部前政策顾问吉原俊井的透露,2025NDS将“吓阻解放军”作为对外战略核心,并要求台湾扩军“自卫”,而若台海发生军事冲突,美军将介入阻止。

美军将介入阻止?坦白说,个人还真有点期待特朗普政府敢于将战略模糊转为战略清晰,就怕这只是日本右翼的春梦一场。

福建舰的超越,是否会让美国调整NDS,是众所关注的话题,无论日媒这则报导的真实度有几分,日本右翼显然已表现出进一步的焦虑。这伙军国主义怀旧者,已成功阻止石破茂在联大辩论场上对侵华战争与太平洋战争发表自我反省的说词,转而展现核弹受害者的姿态。由此可见,中国海军愈是强大,日本右翼就愈想做妖,所谓“和平”,并不完全取决于中国。

关键问题是,中国在争取海权能力上的里程碑,是距离和平更近,还是更远?

意外,误判与军事实力之间的关系

在“战区”那则报导的留言区里,有一个网民的意见吸引了我的注意,该网友认为留言区对中国军事能力的轻蔑,像极了珍珠港事变之前,美国对日本军事实力的低估。另一个网民则补充,美国当时主要是低估了日本制造零式战机的能力——轻机身,长航程,高机动性。此外,美方也低估了日军组织大规模航母编队的能力。

展开全文

事实上,在中国战场上与日军周旋的美国飞虎队,早已向美方报告零式战机的优异性能,但该情报未获重视,导致在珍珠港和马来亚战役中,美军措手不及。

低估是来自于文化与种族偏见,当时美西方普遍认为日本的工业和技术能力不行,是山寨货,一如现在美国军迷对中国技术的偏见。而偏见直接造成了误判。

值得探究的问题是,因意外与误判而发生的战争,在战争史上的比例几何?就此,我分别询问了腾讯元宝与Grok。这是一个复杂的问题,两个AI都无法给出精准数据,不过,可以确定的是,有史以来的战争,多数是肇因于意外与误判(50%-100%)。甚至可说,几乎没有一场战争是经过战前的理性规划与精准预估而发生的。

理解这个问题的方式并非“是与否”,而是“多与寡”,每场战争的起因,或多或少都参杂着或轻或重的误判。有历史学家(Geoffrey Blainey)形容:每场战争都源于误解。

至于意外,我们直觉上认为战争经常起源于擦枪走火的意外,不过,也有国际关系学者(Kori Schake)主张,没有任何一场战争出于纯粹的意外,因为政治领导人总是有意识地选择升级,所谓“意外战争”不过是决策者逃避责任的借口。此一主张不难理解,即纯粹的偶然并不存在,偶然只产生于必然的背景里,才会触发事件的连锁反应。这是一个辩证的见解。

换言之,美国的NDS若对中国采取了针锋相对的战略观,那么美方就是在制造必然发生战争的环境,中方若要避战,就得预判每一个可能发生的意外,并捻熄所有已发生意外的火苗。而重点在于,中方军事实力的上升,是否能抑制美方制造战争环境的念头与作为。

答案并不难猜,中方除了厚增军事实力之外,还要展现不惜一战的决心,方能让对手知难而退。事实上,展现决心往往比实力更重要。一个强壮却胆小的对手并不可怕,相反地,你不会去招惹一个不要命的疯子,无论你有多强壮。

敢战而不好战,能战且不畏战,若要展现此一姿态,就必然要经过实战才有说服力。不要误以为实战就是血战,战争有很多形式可以突显决心,但不见血。

石破茂在联大演讲是这么说的:和平与安全从来都不是理所当然的。和平与安全只能透过积极主动的努力实现——对中国而言,工具已经准备好了,若要实现和平与安全,接下来要努力的就是以行动展现决心,在东海、台海与南海布局恰如其分的实战,才能真正改变美国战略,该战略明显要求其东亚代理人为美国撤退计划执行危险的“断后”任务。

简单说,军事实力并不必然会降低对手误判的风险,历史上有许多案例显示,很多因素能诱使决策者涉险挑战实力强劲的对手,本文提到的珍珠港事变,就是一个显例。

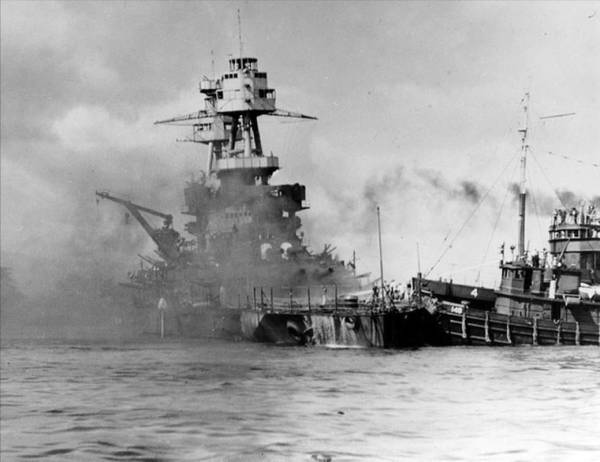

1941年,日本偷袭珍珠港

1941年时,日本当然知道美国是比自己强大的对手,但美国对东亚战场的轻忽以及对日军实力的低估,致使美方没有展现决心,这就是日本的机会,而且机会很可能稍纵即逝。因此,在战术上,偷袭珍珠港完全正确,只是在战略上完全错误,因为日方也误判了美国反应的强度。

决心,决心,决心,如果和平人设阻碍了中国展现决心,反而难以促成和平局面。一个简明的例子是,现在印度若想惹巴基斯坦,那就要三思,四思,五思了。

事情变化越大,保持不变的可能性就越大,这则法国谚语的意思是,不要被不断变化的表象所迷惑,事物的核心本质往往是不会变的,而变化往往是为了维持不变。

特朗普号称自己是和平缔造者,在联大吹嘘他调停了七场战争,但巴勒斯坦呢?乌克兰呢?委内瑞拉呢?国民警卫队进驻华盛顿DC呢?尽管表象不断变化,但美国好战的本质并没有改变,好战背后的利益结构也闻风不动。

一位瑞典时评人(Malcom Kyeyune)说得深刻,“问题在于只有一扇门,只有一个选择,只有一种做事方式”。我想强调的是,如果好战的本质没有改变,“和平”不过是不同的战争形式而已,而“实力”顶多只能确保“战争模式下的和平”。

相反地,如果我们中国的本质是和平的,就无法避免展现迎战决心来实现和平,而“战争”恰恰就是另一种形式的和平。战争与和平往往是建构出来的概念,端视我们如何看待损害,实力则是帮助我们尽可能缩小战争损害的依托。

实力与决心是有效降低误判,防止滑向战争的组合拳,但也不是万无一失,产生误判的信息差永远存在。然而,另一个重要的问题是:误判,全然是坏事吗?

误判,全然是坏事吗?有句话叫做“歪打正着”

从历史观点看,任何风险都能视为机会。危机危机,危局就是转机,不会有人蓄意让自己陷入危局,但每个人都应具备将危局化为转机的技能与觉悟。

误判,会让决策者陷入危局,但没有人能精准预判未来,因此,如何处理误判才是重点。一味避险,反而削弱了处理风险,处理善后的能力。

珍珠港事变,美国误判在先,日本误判在后,最终的结果显示,美国成功处理善后工作,赢得最终胜利,而日本,赢了小局,输了大局,因为日方未能处理善后工作。当然,这个判断是事后诸葛,但历史工作的本质之一就是自圆其说,重点在于我们要正面看待误判,才能在事前尽量做好善后的准备。

中国的军事实力在今年确实吓着了美国,加上稀土在军事上的重要性与中方的绝对垄断力,让部分美方智库不得不抛出台海和平方案,另一部分则吹哨壮胆,自欺欺人地盘点台湾“抗中”的韧性。

前者如智库“国防优先”(Defense Priorities)的军事分析主任Jennifer Kavanagh投书《纽约时报》,主张美国推动与中国达成新协议,通过提出缩减美国在该地区的防务部署来恢复台海两岸的平衡,同时明确告知台湾:美国只能有条件保护台湾。此外,该学者还主张撤回美国在台湾的美国军事教官,以及撤除那些在该地区既挑衅中国又企图威慑中国的武器系统。所有这些政治动作,都旨在避免与中方陷入战争。

后者如智库布鲁金斯的两个研究员,投书《外交事务》,向美国各界力赞台湾的“抗中”韧性,除了主流政党全数亲美拒统之外,绝大部分台湾人民也都支持维持现状,并对北京抱持警惕,甚至敌意。因此,美国应扩大对台军售,拉拢地区周边国家让美军进驻并扩军,台湾则应扩增“国防开支”,武装台湾民众。这些说法简言之,就是“台独”“抗中保台”路线的美国智库版。

布鲁金斯是挺台的保守派,军火利益结构的一部分,对台湾现状的分析半真半假,主张了无新意,凸显了美国鹰派的焦虑,他们担心特朗普会将台湾卖掉,断了他们的财路。

但Kavanagh则明显地希望借由一纸新的中美条约来确保现状,交易条件就是撤出各种“保台”措施。“国防优先”智库推崇现实主义与克制路线,反对过度将军力投入海外,反对全面遏制中国,原则上与鹰派站在对立面。

这两个智库分别代表华盛顿政学界对台湾问题的两种误判,虽然立场与方法完全不同,但殊途同归,都认为美国应致力于维持现状,将台湾握在手中。也就是如上文所提的,其实“只有一扇门,只有一个选择,只有一种做事方式”,在美国政界混的各种学者,大都没有跳脱传统框架的思维。事实上,卖台才是美国最好的选择,而这似乎只有商人才敢于这么想。

歼-35等三型舰载机成功在福建舰完成起降训练

鹰派的误判显而易见,遏制中国,美国已力有未逮,今年有太多例子支持这个论断,事实上,特朗普是否能继续军售台湾,现在都成了问题,另一方面,“抗中保台”在台湾也已经不灵了。

克制派表面上是在为美国避险,但他们低估了中国“基于实力原则的要价”,即便要做交易,也要做大交易,中方怎么会签个“台海维持现状”的条约呢?中国人民答应吗?

按照中方当前的实力,如果还同时展现了不惜一战的决心,除了台湾回归,连要求琉球独立(或琉球人自决)都不过分。毕竟,蒋介石也在开罗会议中要求朝鲜独立,这并不是痴心妄想,而是尊重现实。

如果特朗普选择以上两种路线与中方谈判,那就是误判,只会拖延他心心念念的大交易进度。而这种误判就是好的误判,因为在战术上,拖延与美方的谈判就是最佳策略,道理很简单,猴急的那一方就是让步的那一方。

当然,很有可能,美国“只有一种做事方式”,就是在南海与台海搞事,或正式打法律战,炒作台湾地位未定论,以累积谈判筹码。但福建舰即将正式服役,航母战斗群不是摆设,一旦中方决定严控台海的所谓“自由航行权”,美方执着于硬闯的误判就是中方的机遇。

美方若傻傻地打“台湾地位未定”这种“台独牌”,则是更大的误判,因为在东亚地区,多的是二战后遗留的争议,琉球群岛、巴丹岛等等都是,中方都可以实力为后盾,你炒东,我就炒西。这就是一种“和平模式的战争”,特朗普喜欢简单粗暴,中方就把问题复杂化,而懂王只剩三年任期。

换言之,现在“台湾牌”到底属于美方,还是中方,就不好说了。个人认为,福建舰的最新进展,就是标志着“台湾牌”易手,而这张牌的反面,则是西太平洋的军事形势逆转。现在中方应该努力备好的,就是因应美方误判的善后工作计划。

因此,与其担心对手误判,不如连对方误判的可能性都纳入考量,甚至乐见对手误判,引导对手误判,那么任何一个危局,对我方而言就都是机遇。我们期待“歪打正着”,从误判中取利。

特朗普在联大辩论演讲称:我从联合国得到的是,一部坏的扶手电梯和一部坏的提词器。联合国回:扶手电梯突然停止是因为你的摄影官,提词器则是从白宫带过来的。

这是一个经典的误判,美国原本想羞辱联合国,坏了,没用了,但联合国基于事实反过来羞辱美国,但凡坏了的,没用的,都是美国带来的……谁得分呢?答案不言自明。

2025年,从Deepseek震撼美国,到福建舰超越美国,期间有许多重大的变化,包含技术、经贸与政治层面,显示中国真的站起来了,硬起来了,确实令人兴奋感动。

那么,我们距离和平更近,还是更远?无论如何,我们都更接近全面胜利。

评论